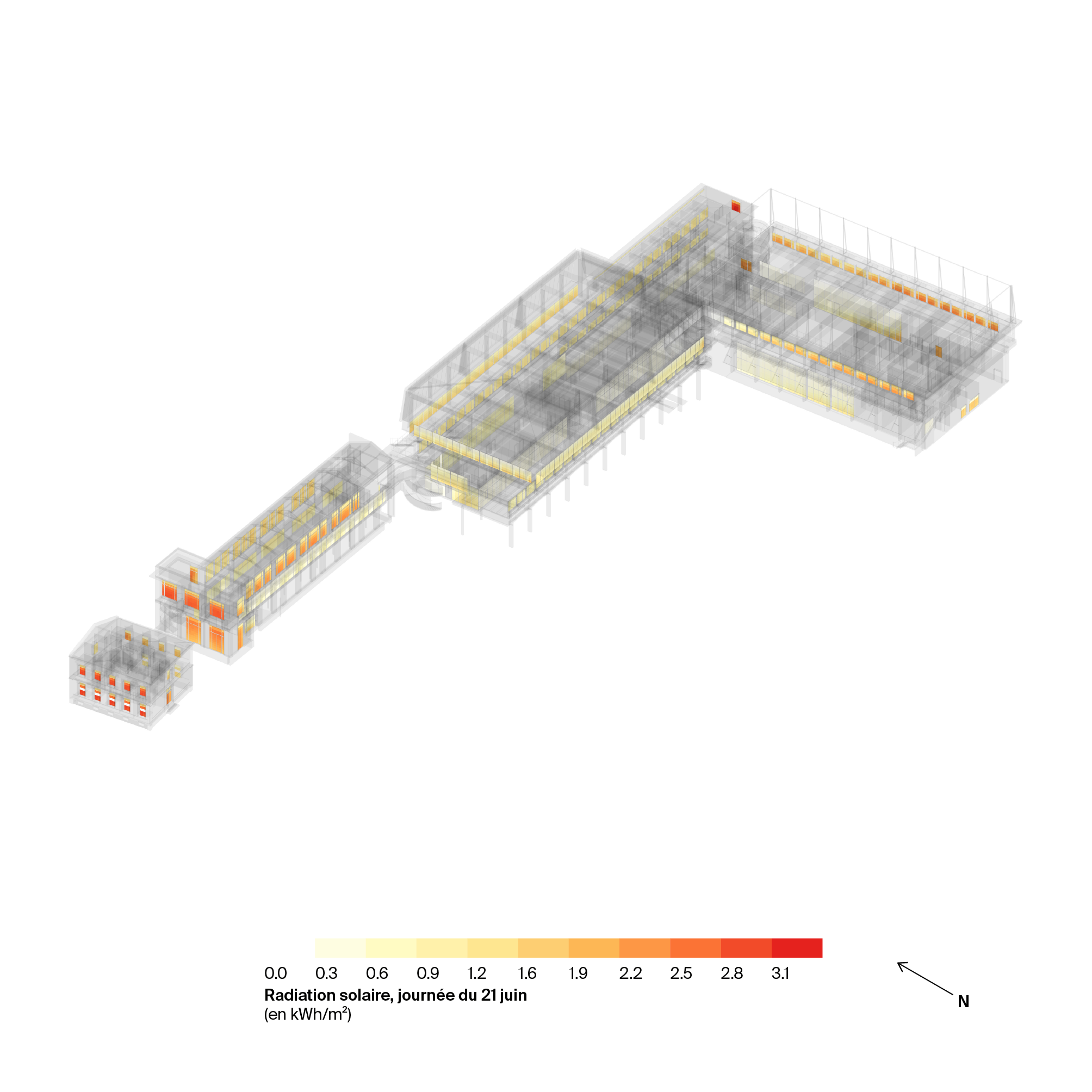

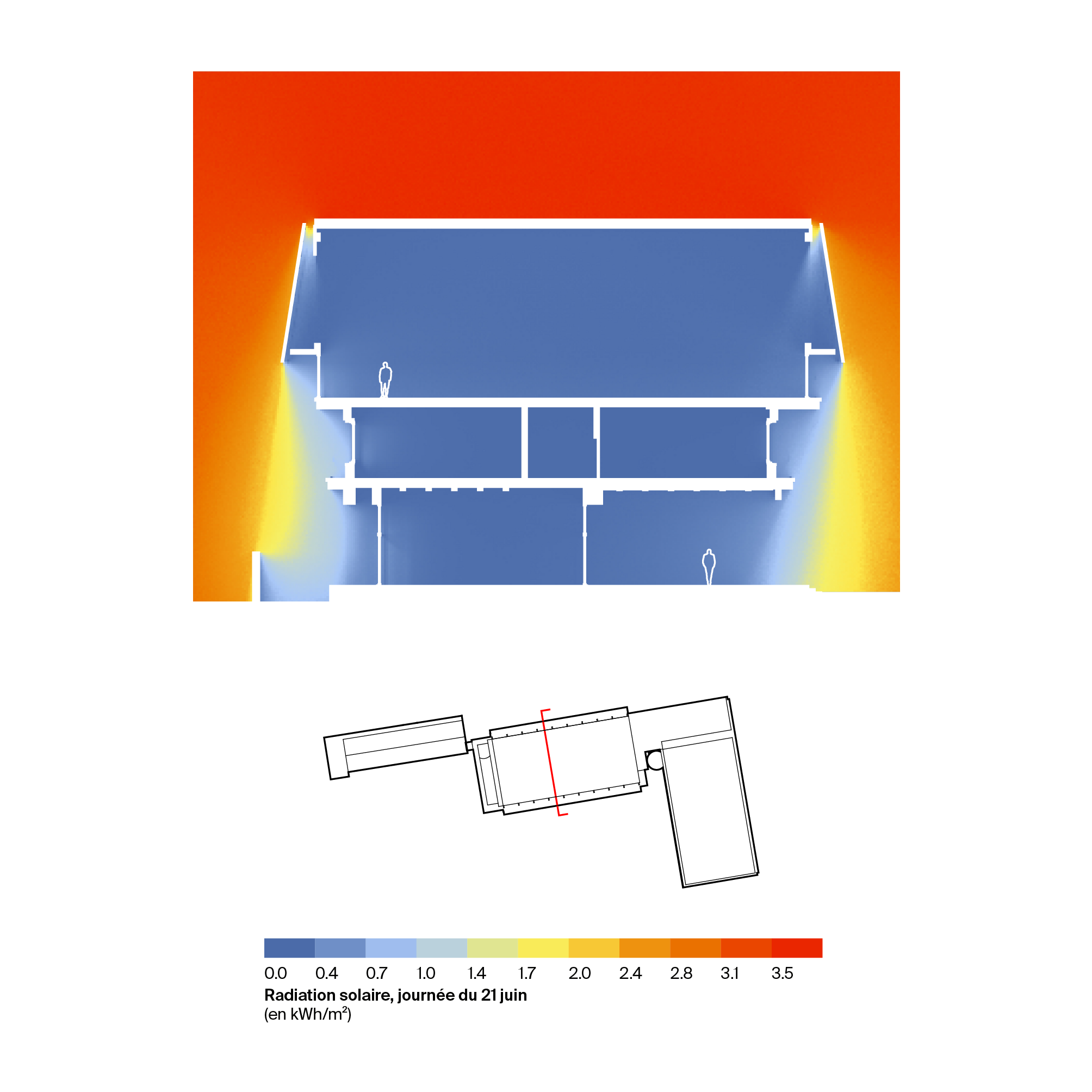

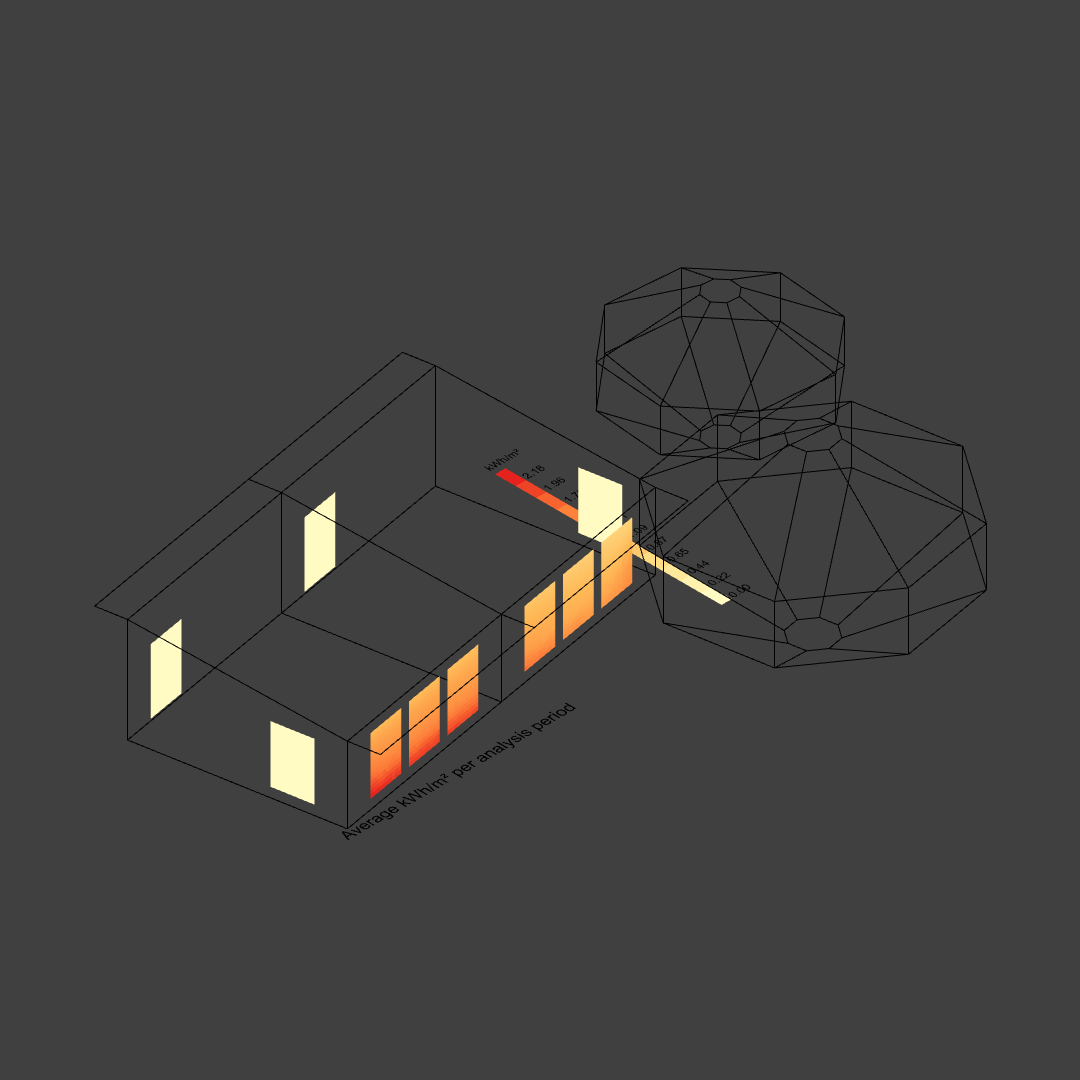

L’analyse de radiation solaire permet de mesurer les kWh/m² reçue par des surfaces de capteurs sur le modèle 3D. On peut ainsi visualiser et mesurer l’exposition et les apports solaires reçues sur le bâtiment.

Cette étude est particulièrement utile pour vérifier la protection des menuiseries vitrées projetées. Il permet également d’analyser un bâti existant pour en déceler les qualités et les défauts.

Le type de diagramme produit par cette simulation peut consister un plusieurs types de documents (axonométrie, plan, coupe, etc), sur lesquels la radiation solaire est synthétisée visuellement.

1. Prérequis

Cette analyse nécessite d’avoir :

- Soit une modélisation architecturale du projet, type IFC ;

- Soit une modélisation réalisée selon le guide Modéliser pour Ladybug, mais qui sera moins précise pour les plans et coupes, puisqu’elle ne prendra pas en compte la modénature des éléments architecturaux.

Le présent guide développe le cas d’une modélisation Ladybug classique, pour l’analyse des surfaces vitrées du projet. Il est précisé quels éléments sont à modifier si l’on souhaite adapter ce script à un modèle architectural plus complet.

Il peut également être utile d’avoir quelques éléments de contexte qui pourraient agir comme masques solaires (arbres, bâtiments alentours).

Ladybug Tools doit toujours être utilisé avec un fichier paramétré en mètres. Il est important de vérifier l'unité du fichier avant de continuer.

2. Fichiers modèles

Pour illustrer la méthode qui suit, un fichier Rhino et son script Grasshopper correspondant sont disponibles :

Le fichier Grasshopper d'exemple contient les dépendances suivantes, il convient de les installer :

- Ladybug Tools 1.8.0 (Guide d’installation) ;

- Bifocals 0.5.0.0 (optionnel, pour l’affichage des noms de composants) ;

- Moonlight 1.0.0.0 (optionnel, pour l’affichage en mode sombre).

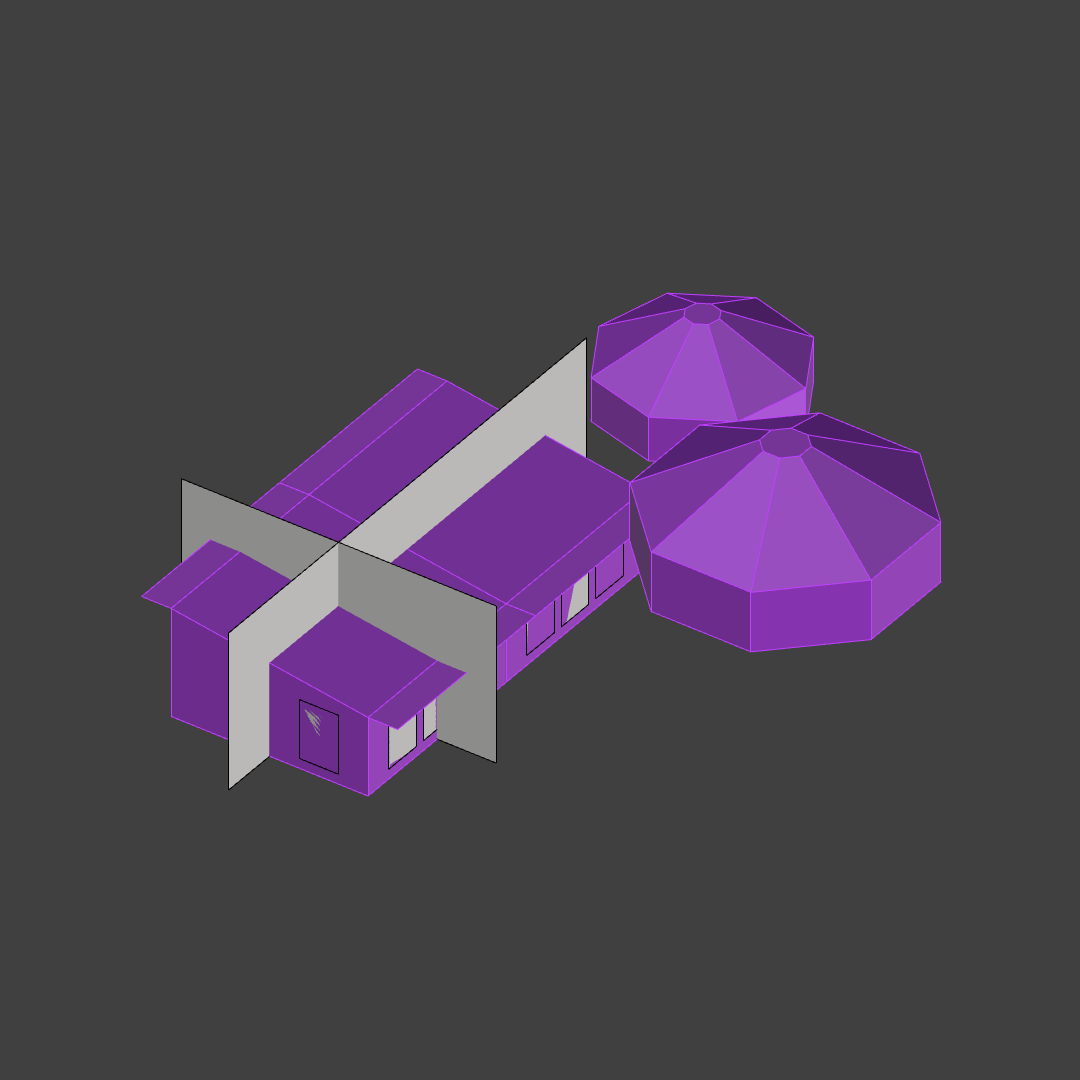

Le fichier Rhino d’exemple contient 2 types d’éléments :

- Des masques (Shades) en violet, qui représentent l’espace bâti et le contexte, c’est-à-dire tout ce qui constitue un obstacle à la radiation solaire ;

- Des surfaces servant de références pour les grilles de capteurs en coupe (gris clair) et pour les surfaces vitrées du bâtiment.

Chacun de ces éléments sont référencés dans le fichier Grasshopper correspondant.

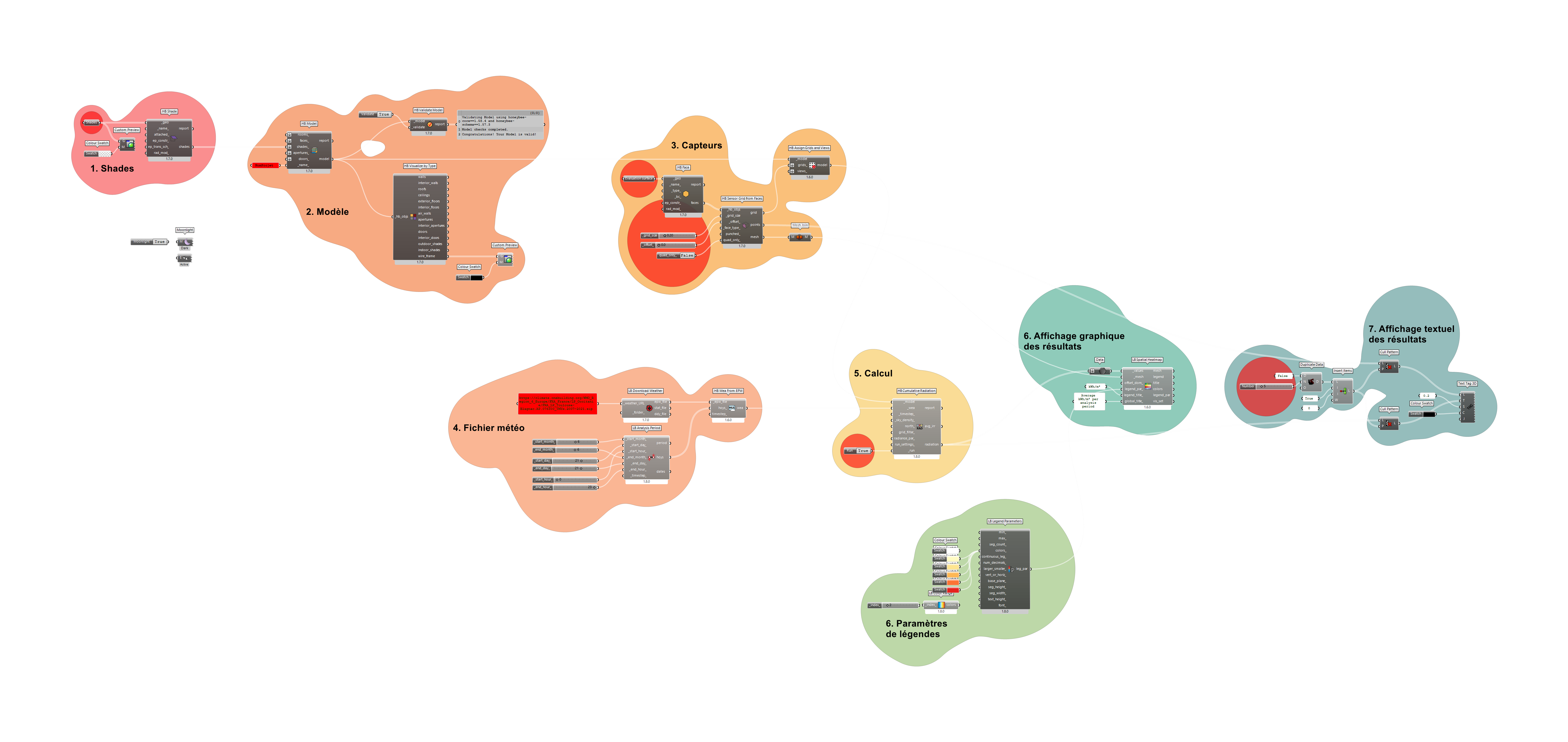

3. Décomposition du script

Le script est divisé en groupes (visibles sous la forme de blobs de couleur et portant chacun un titre). La suite de ce guide indique l’usage de chacun de ces groupe et sa fonction dans la définition.

Le principe qui s'applique dans ce script est un peu différent des autres scripts Ladybug. On considère ici que tout ce qui constitue un obstacle aux rayonnement solaire est un masque (

Shade). Et on utilise des surfaces da capteurs pour venir mesurer la radiation solaire (soit en les plaçant à la place des surfaces vitrées, soit en les plaçant en coupe, ou même en redessinant les volumes extérieurs du bâtiment).

3.1. Shades

Ajouter la géométrie des masques (intérieurs et/ou extérieurs) dans le composant Shades, conformément au guide suivant : Modéliser pour Ladybug.

3.2. Modèle

Le groupe Shades est transformé en un modèle Honeybee, nécessaire pour le calcul de radiation solaire. Il est possible d’afficher le modèle ainsi créé en filaire à l’aide du composant HB Visualize by Type et d’un Custom Preview.

Un composant HB Validate Model est également présent dans ce groupe pour vérifier la validité du modèle Honeybee. Certaines géométries créent des avertissements en sortie de ce composant. Il est utile de les vérifier, mais il est possible qu’elles ne bloquent pas la suite du processus.

Enfin, il peut être utile de nommer correctement le composant HB Model à l’aide du Panel qui y est branché en entrée _name_.

3.3. Capteurs en coupe

Pour générer une grille de capteurs en coupe, le processus est identique à celui développé dans le guide Autonomie en lumière naturelle. On doit dans un premier temps paramétrer une ou plusieurs surfaces qui serviront de référence à la grille de capteurs. Cela peut être une surface qui représente une coupe, des surfaces situées au emplacement des menuiseries vitrées, ou des surfaces représentant la volumétrie du bâtiment.

Ensuite, les trois paramètres qu’il convient de préciser sont :

- La taille de la grille, soit l’espacement entre les capteurs (en mètres) ;

- La distance par rapport à la surface de référence (à priori 0 si on souhaite avoir une grille de capteurs confondue avec la surface) ;

- Et le paramètre

quad_only_, un booléen indiquant si le maillage doit remplir toute la géométrie jusqu’aux bords avec des faces quadrangulaires et triangulaires (False), ou uniquement avec des faces quadrangulaires (True).

En sortie, le composant HB Assign Grids and Views assemble le modèle et la grille de capteurs en un seul élément, qui pourra être utilisé pour le calcul.

Un composant Mesh Join est utilisé en sortie du composant HB Sensor Grid from Rooms pour générer un unique mesh à partir des multiples meshes générés (un par pièce). C’est indispensable pour l’affichage des résultats avec le composant LB Spatial Heatmap à partir du moment où il y a plus d’une pièce dans le modèle.

3.4. Fichier météo

Pour indiquer les informations météorologiques à associer à la simulation, l’adresse du fichier météo est à insérer dans le composant rouge de ce groupe.

Ce guide indique la marche à suivre pour la recherche et l’insertion d’un fichier météo dans un script Ladybug.

Lien direct vers la base de données Climate One Building France.

Il est préférable de conserver dans un premier temps une période d'analyse d'une journée, par exemple au solstice d'été (c'est ce qui est paramétré dans le fichier modèle), ce qui rend le calcul bien plus rapide. Une analyse sur plusieurs mois ou sur toute l'année peut être réalisée dans un second temps, mais peut prendre beaucoup de temps selon la taille et la complexité du modèle.

3.5. Calcul

Une fois l’ensemble des informations d’entrée paramétrées, le composant HB Cumulative Radiation permet de lancer le calcul de radiation solaire.

3.6. Paramètres de légendes

Les paramètres de légende sont principalement utilisés ici pour définir la palette de couleurs selon laquelle les résultats doivent être affichés. Il peut être utile de définir une valeur minimale et maximale arrondie pour créer une légende ayant des intervalles avec des chiffres ronds.

3.7. Affichage graphique des résultats

Le composant LB Spatial Heatmap permet d’afficher les résultats sous forme d’une heatmap. Selon les données de sorite utilisées, il convient d’adapter le titre du graphique.

3.8. Affichage textuel des résultats

L’affichage textuel des résultats permet d’afficher des résultats par capteur directement dans le modèle. Un Slider intitulé Number permet de faire varier l’occurrence ce résultats, pour augmenter ou diminuer le nombre de points affichés et rendre les résultats lisibles.

Cet ensemble de composant ne fonctionne pas très bien avec des surfaces verticales. Il est préférable de l'utiliser lorsque les capteurs sont répartis sur des surfaces horizontales.

4. Création d’un plan

Pour finaliser l’export des résultats sous forme de plan, il convient de préparer un fond de plan (à l’aide d’un Make2D, d’un nettoyage du dessin et de quelques épaisseurs de traits différenciées).

En parallèle, il est possible de réaliser des exports des heatmaps générées à l’aide de la commande ViewCaptureToFile dans Rhino. Avant de réaliser cet export, il convient de cacher toute la géométrie Rhino pour ne conserver que la heatmap, et de passer la couleur de fond de Rhino en blanc.

Enfin, cette image exportée peut être insérée derrière le fond de plan vectoriel, exporté dans Illustrator.